Espacement des trains

Espacement des trainsL'espacement des trains répond à des normes précises, établies par la réglementation, et très différentes les unes des autres. Les cheminots appellent ceci le block. Un mécanicien qui circule sur une section de ligne connait avec précision le type de block qui l'équipe, et les obligations qui en découlent. Sur ce sujet, il n'a pas droit à l'erreur. Les conséquences en seraient dramatiques. J'ai employé le mot "mécanicien" car dans les textes, c'est ce terme qui est repris, plutôt que conducteur.

Il existe sur les lignes de la SNCF plusieurs types de block automatiques et manuels. Les trains passent souvent de l'un à l'autre au cours d'un trajet. Il est donc important que le conducteur sache exactement où il est, et ce qu'il doit faire. Si cela parait facile sur le papier, il en va tout autrement la nuit, avec la pluie ou un brouillard qui réduit la visibilité à quelques mètres.

Le block manuel

Cette méthode est la plus ancienne, mais n'est pas forcément plus simple pour autant. Ce sont les gares, dans ce cas, qui assurent l'espacement des trains. Un train ne franchit pas une gare, si le train précédant n'a pas franchi la gare suivante.

Cette méthode est la plus ancienne, mais n'est pas forcément plus simple pour autant. Ce sont les gares, dans ce cas, qui assurent l'espacement des trains. Un train ne franchit pas une gare, si le train précédant n'a pas franchi la gare suivante.Si cela peut paraître simple dans la déclaration, la sécurité exige un ensemble de procédures et de dépêches qui sont suivies par les chefs de gare, ou chefs de sécurité, de ses établissements. Il peut y avoir ou non des signaux, commandés par les gares, et sous la responsabilité de celles-ci.

Ces procédures sont très importantes dans le cas de voies uniques, par exemple, ou les conséquences d'une erreur d'interprétation peuvent être grandes.

Ce block est généralement employé sur des petites lignes, et tend à disparaître.

Le block automatique

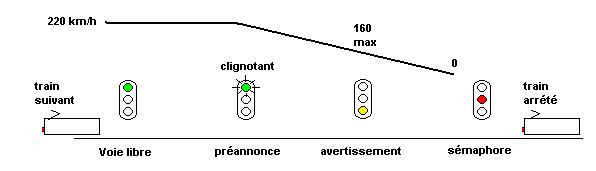

Je vous présente un exemple de block automatique simple, très performant, qui équipe les lignes où la vitesse maximum peut atteindre 220 km/h. La signalisation que rencontre le conducteur lui impose des actions immédiates, et il n'est pas question de transiger avec ces informations, comme cela se passe trop souvent sur la route.

Un train déclenche automatiquement derrière lui une cascade de signalisation qui le protège en permanence d'un train suiveur. La ligne est séparée en cantons (plus ou moins 2000 m), et chaque canton possède un signal d'entrée. Vous voyez tout de suite qu'il est impossible que le train suiveur arrive sur le train qui le précède.

Le train suiveur ne peut pas franchir l'avertissement à une vitesse supérieure à 160 km/h dans ce cas, car il serait immédiatement pris en charge par un dispositif d'arrêt d'urgence. De même, le calculateur du contrôle automatique de vitesse vérifie constamment la courbe d'arrêt du train. S'il s'avère que le conducteur n'a pas freiné suffisamment, ou trop tard, il sera également pris en charge par le dispositif. C'est une faute grave, qui sera lourde de conséquence.

Le cas présenté est un cas d'école. Les situations dans la réalité sont plus compliquées, et les informations des signaux peuvent se succéder à cadence rapide. Le conducteur doit rèagir vite, anticiper s'il le peut. Il est absolument hors de question de manquer une information, de l'oublier, ou de ne pas y obéir.

Ce genre de signalisation peut donner lieu à une surcharge d'informations, et a une difficulté de les garder toutes en mémoire. Il peut également y avoir des difficultés pour reconnaitre les signaux à grande vitesse. Pour cette raison, la vitesse est limitée à 220 km/h lorsque la signalisation est extérieure. Pour des vitesses plus élevées, on utilise le cab-signal.

Cab-signal et lignes à grande vitesse.

Les trains, et en l'occurence, les TGV, ne peuvent rouler au delà de 220 km/h que sur des lignes équipées de la transmission voie-machine. La TVM comme disent les roulants. Dans ce cas, il n'y a pas de signalisation à l'extérieur. L'information est reçue constamment par la locomotive, qui la transmet au conducteur sous forme de vitesse limite en clair. D'autres informations sont également recueillies par la machine, et certaines fonctions annexes sont prises en charge par la machine elle-même.

La ligne est tout de même divisée en cantons, mais ces cantons ne sont matérialisés que par des repères au sol. Ces repères sont utilisés par les conducteurs pour l'application des textes réglementaires. Cette signalisation n'existe que sur les lignes nouvelles à grande vitesse (les LGV), ce qui fait que les autres trains ne peuvent pas emprunter ces lignes. (Il n'y a pas de signaux !) Il existe quelques cas particuliers de double signalisation, mais cela reste très restreint.

Il y a , là encore, plusieurs types de transmission voie-machine. L'évolution des systèmes fait toujours apparaitre des difficultés, qui seront effacées par le système suivant, etc...

Si le cab-signal pouvait apparaître comme une facilité pour les conducteurs, qui n'avaient plus la difficulté de reconnaître un signal extérieur, il est vite apparu qu'il y avait tout de même un problème dans l'information. Le conducteur ne pouvait plus anticiper, puisque l'information tombait à usage immédiat, sans avertissement. L'anticipation est importante pour les conducteurs, car en plus de la sécurité, ils ont toujours à l'esprit les notions d'économie de matériel et d'énergie, et de confort pour les trains de voyageurs. Anticiper un ralentissement peut éviter l'utilisation du frein pneumatique, par exemple. Les nouveaux systèmes ont corrigé ce problème en informant le conducteur avant l'exécution.

Si le cab-signal pouvait apparaître comme une facilité pour les conducteurs, qui n'avaient plus la difficulté de reconnaître un signal extérieur, il est vite apparu qu'il y avait tout de même un problème dans l'information. Le conducteur ne pouvait plus anticiper, puisque l'information tombait à usage immédiat, sans avertissement. L'anticipation est importante pour les conducteurs, car en plus de la sécurité, ils ont toujours à l'esprit les notions d'économie de matériel et d'énergie, et de confort pour les trains de voyageurs. Anticiper un ralentissement peut éviter l'utilisation du frein pneumatique, par exemple. Les nouveaux systèmes ont corrigé ce problème en informant le conducteur avant l'exécution.